专访吉利银河设计团队 一抹“涟漪”漾银河

导语:汽车设计在品牌塑造中起着关键作用,它不仅是产品的外在表达,更是品牌文化的重要载体。由吉利汽车集团副总裁陈政领导的设计团队,尤其擅长从中国传统文化中汲取设计灵感,创造了极具东方审美色彩的“涟漪美学”设计语言。这一次,《汽车族》特邀吉利银河设计团队,与他们聊聊从“水波涟漪”到“光之涟漪”,这一贯穿品牌发展的超级符号,是如何在传承文化内核的同时,又激荡着现代科技韵律的节奏。

· 写意与功能化的平衡 美学定义者的跃迁

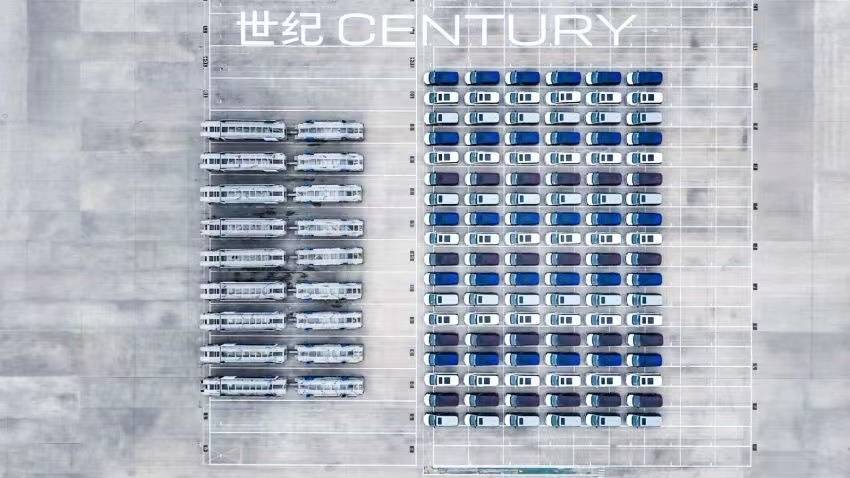

在中国上海、宁波,意大利米兰,瑞典哥德堡,英国考文垂,吉利汽车构建起覆盖四大洲的五大设计中心网络。目前,吉利设计团队已汇聚超千名国际精英,形成跨文化、跨领域的创新生态。团队成员涵盖前保时捷造型总监、中国本土数字化塑型专家及智能座舱领域工程师。通过“24小时跨时区接力”机制,全球设计力量实现高效协同,确保产品开发周期缩短30%,设计迭代效率提升40%。

吉利银河系列以“中国设计,全球审美”打破汽车设计特权,从E8的“光之涟漪”到A7的“山水合院”,每款车型都融合中式美学与技术创新,让高级审美触手可及,推动中国原创设计走向世界。

吉利银河E8,是银河品牌“中国设计”理念的奠基之作。它拥有全球首个量产一体式发光前脸“光之涟漪”,158个发光窗口组成涟漪矩阵,展现出中国文化的独特韵味。银河E8的设计理念,是将设计与技术深度融合,赋予产品鲜明的辨识度,并推动了中国原创设计新范式的形成。

银河E5作为吉利银河首款全球车型,吉利设计团队巧妙地以“瓷器”为灵感,将“光之涟漪”设计语言融入E5的前脸,呈现出“玲珑瓷”的通透质感,并打造出“润玉流光”型面设计,完美融合了中国瓷器的温润、饱满和细腻。

而在银河A7的设计中,灵感源自西湖风情和中华文化,外观和内饰设计都蕴含着丰富的中国元素。例如,“银河涟漪”前贯穿灯灵感源自夜西湖;“三潭印月”悬浮音响将西湖千年文化意象注入音响;“西子微风”出风口,外圆内方,干净利落;“山水合院”环抱式座舱,通透宽阔舒适;配备的“中国椅”舒服座椅,灵感源自中国传统座椅智慧,沉肩坠肘,背软坐弹……这些设计元素,都成为了吉利设计的超级符号。

“无论是‘写意’与‘功能化’的转化、还是‘曲直’之间力的动态平衡,本质上都是对抗‘熵增’的博弈,吉利全球设计团队就是在这种每一天的对抗熵增和挑战工程难度中度过的,这是吉利设计的常态。”

· 东方美学的科技化

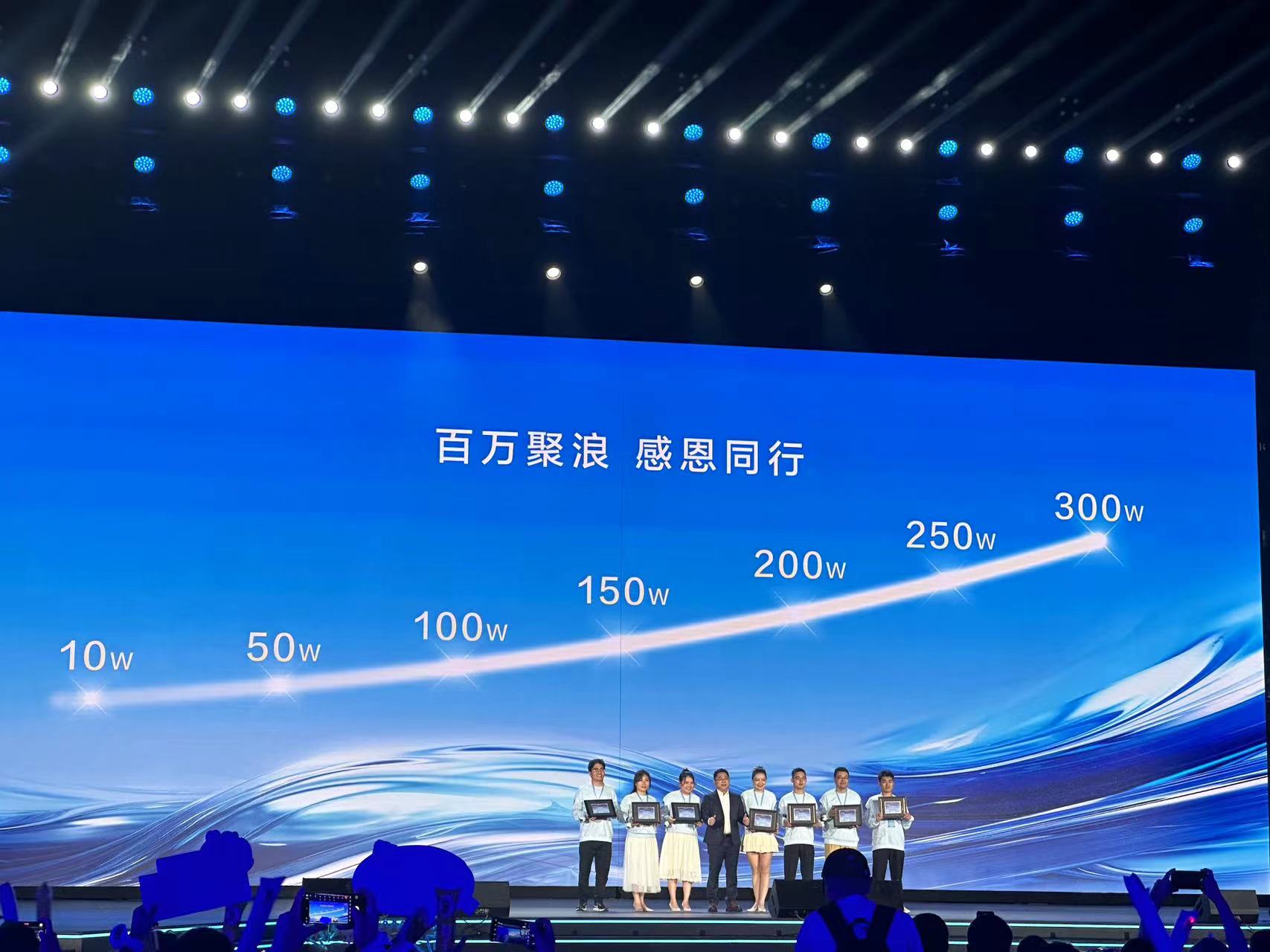

吉利汽车提倡用“中国设计”撬动“全球审美”,将东方美学科技化,是吉利银河设计团队孜孜不倦追求的目标。将传统水墨意境转化为现代光电技术,银河E8首创的律动格栅采用微孔镭雕工艺,在0.2毫米精度下雕刻158个发光单元,其工艺复杂度达到行业顶尖水平。该车型因此获得2024德国红点设计奖、iF设计奖及意大利A设计铂金奖三项国际权威认证,成为首个包揽三大奖项的中国新能源车型。吉利解构“中国R角”设计范式,通过40.8°曲率优化实现视觉平衡,银河星耀8的前脸造型即为此类研究的实践成果。空间设计方面,银河星舰7EM-i借鉴宋代燕几,打造16种座椅躺立组合和34处巧妙收纳空间,满足用户多样储物需求。“飞檐斗拱”元素应用于银河L7及L6日行灯,融合传统美学与现代科技;此外,“三潭印月”音响、“旭日东升”尾灯等设计,也将文化与科技完美融合。

· “高级审美下放”—具象化的“审美平权”

吉利银河的“审美平权”并非空谈,而是通过一系列具体措施实现的。首先,吉利设计团队拥有近1000名设计师,来自20多个国家地区,这种多元文化碰撞催生了创新。其次,吉利将设计视为战略工具,提出"设计即战略"的核心理念。第三,吉利持续推动中国汽车设计的体系化升级。与全球多所顶尖设计院校展开战略合作,联合中国美术学院已陆续发布了两版《中国汽车设计话语体系研究白皮书》,与湖南大学联合完成了《智能时代下全球“舒服车”的体验设计研究》报告,都在重塑全球汽车设计的价值坐标。“审美平权的本质一定是基于经济自信、民族自信、技术自信之后的‘高级审美下放,在社会整体形成了对自身文化自信的情绪共鸣时,人们便不会再盲从外部审美标准,而是敢于认同并坚守源于自身文化的审美判断。”

而在谈到审美与成本控制是如何达到统一时,吉利银河设计团队表示:“成本控制和高质感并不冲突,反而能通过‘极致打磨’实现正向循环,让用户花的每一分钱,品牌付出的每一次成本都能转变成用户清晰可见的高级感。”

经过近30年的探索与积淀,吉利在全球形成了由“五大造型中心、五大工程研发中心、五大试验区域、五大能源技术形式、五大AI智能生态圈”组成的全球化战略体系,已形成了全方位的体系能力。“文化自信×技术自主×全球叙事”的核心竞争力,吉利正逐步从“美学定义者”到“出行文明引领者”的跨越。

Q&A

Q1:众所周知,由吉利汽车集团副总裁陈政领导的设计团队,擅长从中国传统文化中汲取设计灵感,比如吉利品牌的设计美学——“涟漪美学”,从西湖、瓷器等传统文化中提炼视觉语言,设计团队是如何平衡“写意”与“功能化”转化的?类似银河E8的9个折面设计是否会增加工程难度?

A:无论是“写意” 与 “功能化” 的转化、还是“曲直”之间力的动态平衡,本质上都是对抗 “熵增” 的博弈,吉利全球设计团队就是在这种每一天的对抗熵增和挑战工程难度中度过的,这是吉利设计的常态。也正因为如此,大家才能够看到博越L的「大美山河」、银河星舰7的「工必有意」、银河E5的「中国舒服 」、银河M9的「三进大宅」,以及近期发布的吉利银河A7的“山水合院”,和吉利银河全系的飞檐虎视、三潭印月、润玉流光、旭日东升.....等等基于中国文化、吉利文化母体的、符合这个时代独具辨识度的吉利汽车的超级符号。

银河E8用9个不同的折面、无数曲率的经纬交织,才创造出了“润玉流光”的车身型面,能达成这样的效果,其实是来源于吉利众多研究和探索中的“中国R角“。中国R角是吉利设计团队从中国的造物美学中,提取出上百种曲率、转折、过渡的组合方式,通过精细化控制,实现不同产品型面在美学与功能上的统一表达,如何拿捏这其中的微妙变化,也是吉利设计的”独门秘籍“之一。

Q2:陈政提出“审美平权”理念,主张设计服务大众而非精英,吉利汽车提倡用“中国设计”撬动“全球审美”,吉利银河真正蹚出了一条属于中国的汽车设计话语体系道路。早前,吉利联合中国美术学院发布《中国汽车设计话语体系白皮书》,如何具象化的理解吉利银河倡导的审美平权?在成本控制与高质感呈现间如何取舍?

A:审美平权的本质一定是基于经济自信、民族自信、技术自信之后的 “高级审美下放”,在社会整体形成了对自身文化自信的情绪共鸣时,人们便不会再盲从外部审美标准,而是敢于认同并坚守源于自身文化的审美判断,这时候创造者要思考的是如何让源于自身文化沉淀的审美获得大众乃至全球用户的认同,大家熟知的电影《哪吒》、《逃出大英博物馆》这类纪录片都是最好的例证。

这样我们再来看吉利银河所坚持的审美平权就很好理解了,吉利设计所擅长的就是将中国文化的宝贵资产和品牌自身文化母精准的转译出来,知行合一,既有“中国R角“、”中国纹样“、”润“、”舒服“、中国汽车设计话语体系白皮书等扎实的理论研究,也有星耀8媲美百万豪车的优雅比例、银河A7触手可及的“高级美”等等产品实践,这种从理论到实践的闭环,让世界看到并认同中国审美自带的高级感,就是吉利设计审美平权最有利的落地形态。

在这过程中,吉利设计也用极致的打磨将抽象的高级审美转变成了具体的感官体验,用事实证明,成本控制和高质感并不冲突,反而能通过“极致打磨“实现正向循环,让用户花的每一分钱,品牌付出的每一次成本都能转变成用户清晰可见的高级感。

Q3:米兰设计中心与本土团队协作开发银河M9,前脸融合梵高《星夜》与中国的星汉灿烂,跨国团队如何解决审美冲突?又达成了哪些设计共识?

A:东西方虽有文化差异、审美差异,但同样的也存在共通的审美内核,如何找到这里面的“审美最大公约数“是所有车企设计板块的挑战,就用银河M9的设计举例,无论是中国传统文化中”天子驾六”所承载的权力象征,还是欧洲米兰大教堂、斯卡拉大剧院所彰显的 “能人所不能” 的实力外显,“大” 在全球语境中都是一种共通的价值表达,它不仅是物理体量的呈现,更是品牌与文明实力的外显。银河M9 就是用这种对“大”的深度认同,打破了地域与文化的隔阂,成为国际化团队的首要共识。

而一个国际化团队的一致和共识并不是简单的 “审美趋同”,而是基于各自优势的精准分工与协同,吉利设计的欧洲设计师擅长对比例、姿态的控制、体量形体的控制,可以奠定整车 “形” 的基础,避免 “大而臃肿”。中国设计师擅长对图形化和车的整合,以及细节的打造,可以赋予产品“神” 的内核,确保 “大” 的同时兼具优雅与高级感;简单总结就是国际化团队的一致,是 “共通的审美” 与 “差异化优势互补” 的结合,这正是跨文化设计协作中 “和而不同” 的深层逻辑。

Q4:吉利汽车集团CEO淦家阅曾强调:“设计是吉利核心竞争力”,设计部门在产品定义阶段起到了哪些作用?

A:吉利汽车一致认为设计不止于造型,过去汽车设计研发的流程是产品研发下需求,设计部门按需设计,更像甲方和乙方的关系;现在大家是协同创作,设计不仅能帮助企业重构商业模式,更能结合技术重塑用户体验,所以设计部门在这个阶段更像产品经理,扮演着关键角色。

总的来说,汽车不是定义出来的,而是设计出来,设计决定体验。未来,中国汽车的终极形态是Designed by China,将设计思考和产品定义高度集成,站在企业战略的高度,以长期主义的视角去创新,去突破,找到商业制胜的关键因素,这才是设计的责任与终极使命。